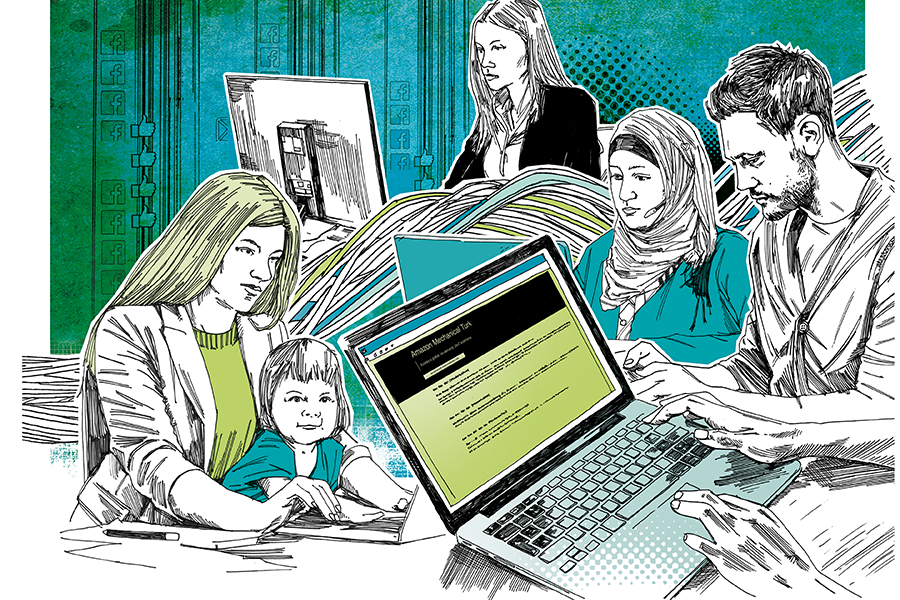

CrowdworkerInnen arbeiten wie digitale TagelöhnerInnen. Es gibt für sie weder Mindesthonorare noch ein soziales Netz.

Vor genau hundert Jahren, im Jahr 1919, holte der französische Auto-Konstrukteur André Citroën das Fließband als Fertigungsprinzip nach Europa. Damit wurde auch bei uns in diesem Bereich der Grundstein für monotone Arbeit mit stets gleichen Handgriffen gelegt. Heute haben sich diese Kleinstarbeiten von Fließbändern in die digitale Cloud verlegt, von einem Click zum nächsten. Nicht mitentwickelt haben sich jedoch die einstmals durch die Fließbandarbeit geborenen innovativen Ansätze in der Gestaltung der Arbeitsqualität für die Beschäftigten.

Denn Autobauer Henry Ford führte damals beispielweise deutliche Lohnerhöhungen, die 40-Stunden-Woche und Pausenräume für die Fließbandarbeiter ein, um die gesteigerte Produktivität seiner Beschäftigten dauerhaft aufrechtzuerhalten. Heute jedoch werden die digitalen ClickarbeiterInnen wie TagelöhnerInnen ohne Mindesthonorar und soziales Netz, oftmals nur für wenige Minuten beschäftigt, ehe sie einfach durch andere CloudworkerInnen ersetzt werden. Ford hingegen ging in den 1920er Jahren so weit, die Handwerker, die für die Wartung und Reparatur der Fließbänder verantwortlich waren nur dann zu bezahlen, wenn sie nicht arbeiten mussten, weil die Maschinen liefen. Wenn die Maschinen wegen Störungen ausfielen oder gewartet werden mussten, dann blieben die Zähler ihrer Stechuhren stehen. So waren die Arbeiter dazu angehalten das Fließband nicht nur schneller, sondern auch gründlicher und möglichst gut zu reparieren, damit dieses und somit auch ihre Bezahlung nicht wieder stoppen würde.

Vom fixen Stundenlohn zum fragilen Stücklohn

Bei der digitalen Fließbandarbeit im Jahr 2019 herrscht nun eher das umgekehrte Prinzip. Denn CrowdworkerInnen werden ausschließlich für die Zeiten bezahlt, in denen sie arbeiten. In der Zeit, in der sie im Netz nach ihrem nächsten Job suchen, gerade keine Aufträge erhalten oder wenn ihre maßgeschneiderten Konzepte nicht gekauft werden, arbeiten sie umsonst. Für CrowdworkerInnen gilt auch keine Höchstarbeitszeit, kein freier Sonntag oder ein Mindesthonorar. Von CrowdworkerInnen wird erwartet, dass sie rund um die Uhr, 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche zur Verfügung stehen. Werden Arbeitsaufträge von ihnen wiederholt nicht angenommen oder rechtszeitig durchgeführt, werden ihnen keine neuen Aufträge mehr zugewiesen.

In der digitalen Fließbandarbeit, der sogenannten „Cloudwork“, werden Arbeiten vergeben, die am Computer von Zuhause aus über das Internet erledigt werden können. Die Aufträge reichen von sehr einfachen Kleinstaufgaben bis hin zu hoch komplexen Jobs. Von Büro- und Dateneingaben, Bildbeschriftungen oder administrativen Tätigkeiten, bis Übersetzungen und Softwarelösungen ist alles Erdenkliche dabei. Die Mehrheit der CloudworkerInnen bietet mehr als eine Art von Dienstleistungen an und ist auf zwei oder mehreren Plattformen aktiv, wobei häufig hoch- und geringqualifizierte Tätigkeiten kombiniert werden. So versuchen sie ihr Einkommensrisiko zu verringern die Vielfalt der Jobs zu erhöhen. Doch wer wegen der falschen Annahme, dass alle CrowdworkerInnen zumindest bequem von Zuhause aus arbeiten könnten glaubt, die langen Arbeitszeiten wären zumutbar, der irrt sich. Denn Crowdwork hat viele Gesichter und wird in den unterschiedlichsten Formen ausgeübt.

Von einem Gig zum Nächsten

Bei der sogenannten Gigwork werden Arbeiten zwar auch über das Internet vergeben, verrichtetet werden müssen sie aber lokal. Die bekanntesten Beispiele dafür sind mitunter auch körperlich schwer belastende Jobs. Man denke an die bei jedem Wetter radfahrenden SpeisenzustellerInnen bei foodora, den dauerputzenden Reinigungskräften von extrasauber und Co, oder den tagelangen Nachtschichten bei Transportunternehmen wie uber. Gemeinsam haben all diese Jobs, dass es sich nur um kurzzeitige Auftragsarbeiten handelt, die über Crowdwork-Plattformen im Internet vermittelt werden. Das System dahinter ist einfach. Wer auf Jobsuche ist, registriert sich online auf den Plattformen und erhält später diverse Arbeitsaufträge zugeschickt.

„Eine Plattform kann so auch schnell zum Pranger der Beschäftigten werden, wenn ihnen ein Kunde übel mitspielen möchte.“

Die Plattformen verstehen sich dabei nicht als Arbeitgeber, sondern nur als Vermittler, was erhebliche Nachteile für die CrowdworkerInnen nach sich zieht. Denn dadurch wird das gesamte wirtschaftliche Risiko auf die Beschäftigten abgewälzt. Bei diesem Geschäftsmodell werden für sie die Nachteile der Selbstständigkeit mit den Nachteilen einer unselbstständigen Beschäftigung vermischt, die jeweiligen Vorteile bleiben jedoch auf der Strecke. So müssen sie sich selbst kranken- und pensionsversichern. Eine Arbeitslosenversicherung könnten sie auf freiwilliger Basis abschließen, jedoch ist das für CrowdworkerInnen in der Realität nicht leistbar. Ihre Arbeit untersteht auch einer ständigen, überaus strengen Bewertung durch die KonsumentInnen. Jedes Zuspätkommen, jeder Fehler, bis zu den geringsten Kleinigkeiten wird in den online Bewertungen im Internet öffentlich festgehalten. Eine Plattform kann so auch schnell zum Pranger der Beschäftigten werden, wenn ihnen ein Kunde übel mitspielen möchte.

Schluss mit dem Leben von der Hand in den Mund

Wirklich sein Leben finanzieren kann mit Crowdwork kaum jemand, weder in Österreich, noch im Rest von Europa. Selbst wenn einfache und schwere Tätigkeiten und mehrere Plattformen kombiniert werden, fallen die Löhne der CrowdworkerInnen wirklich bescheiden aus. Als 2017 ein erster Versuch unternommen wurde, konkrete Daten über Crowdwork zu erheben, vielen die Ergebnisse recht eindeutig aus, selbst wenn sie nur eine Grundlage für eine erste Einschätzung über die Plattformarbeit in Europa geben. Demnach haben im Durchschnitt 10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung schon einmal für Crowdwork-Plattformen einen Job erledigt. Allerdings verbringen weniger als sechs Prozent der Befragten zumindest zehn Stunden pro Woche damit, oder verdienen ein relevantes Einkommen, das wenigstens ein Viertel ihres Einkommens ausmacht. Und nur rund zwei Prozent der europäischen Bevölkerung sind wirklich hauptberufliche CrowdworkerInnen, die über die Hälfte ihres Einkommens mit Crowdwork erwirtschaften.

Doch jede Arbeit hat ihren Wert und gehört ordentlich entlohnt, auch wenn sie in viele kleine Arbeitsschritte zerteilt wird. Deswegen nimmt die GPA-djp die ständig neu entstehenden Geschäftsmodelle, die all zu oft auch zu Lasten der Beschäftigten gehen, ernst. Wollen CrowdworkerInnen zukünftig die Rechte erreichen, die ihnen zustehen, müssen sie sich organisieren. Denn technologischer Fortschritt ist nur dann auch ein gesellschaftspolitischer Fortschritt, wenn auch die Beschäftigten davon profitieren können.