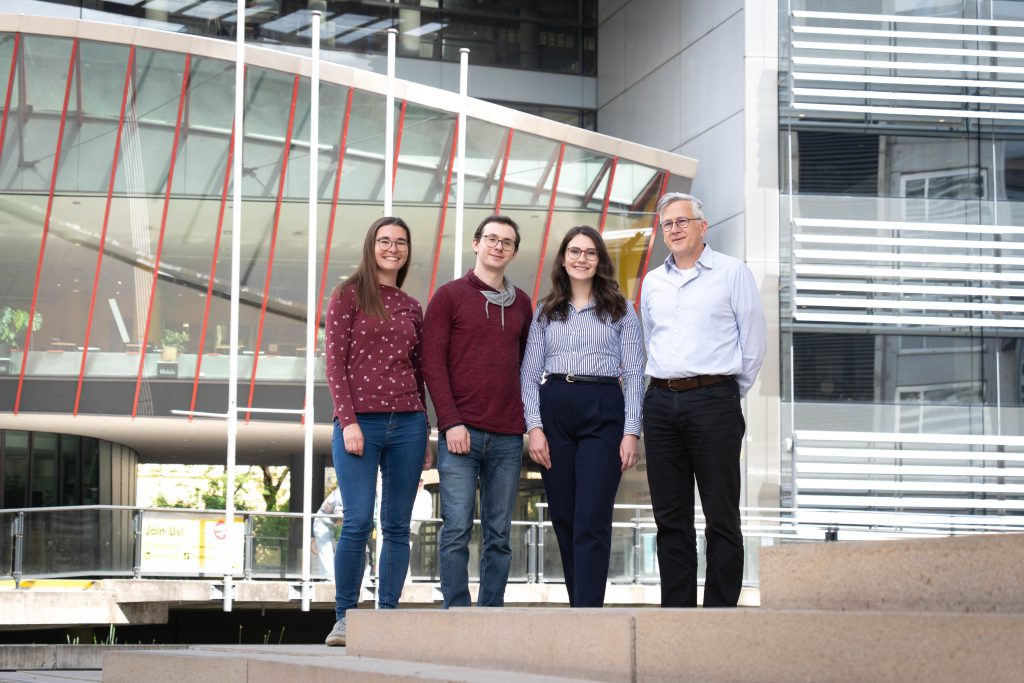

Foto: Edgar Ketzer

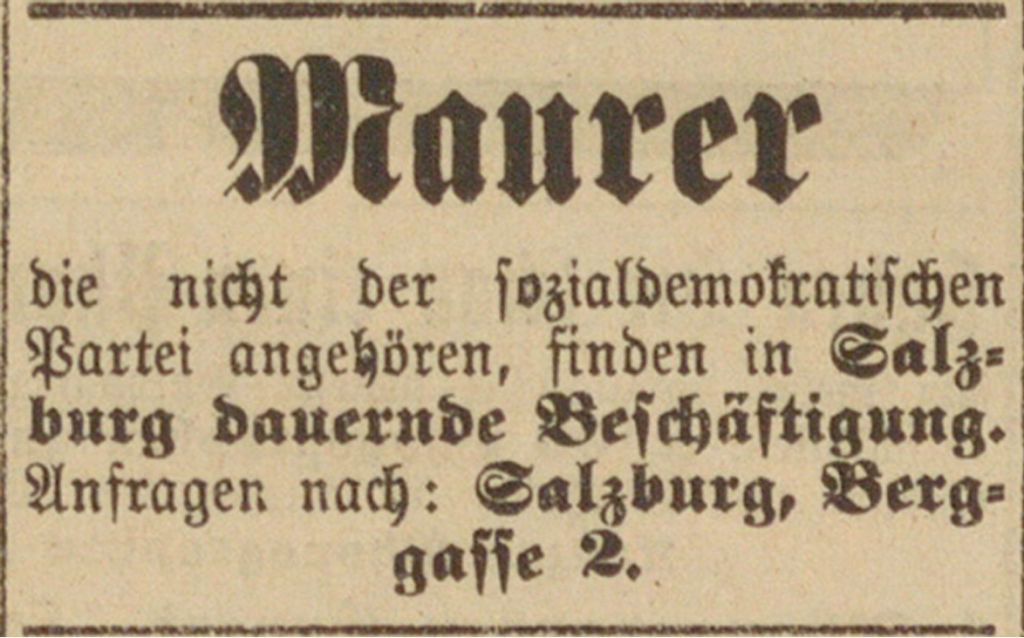

Ein österreichisches Forschungsprojekt zeigt, wie zwischen 1850 und 1950 aus der Suche nach „zwei starken Händen“ ein komplexer Anforderungskatalog wurde.

Was haben ungefähr 1,5 Millionen Zeitungsseiten mit dem österreichischen Arbeitsmarkt zu tun? Das können Jörn Kleinert und Wiltrud Mölzer von der Universität Graz beantworten. Sie sind Teil eines Forschungsteams, das in Zeitungen ausgeschriebenen Jobangebote aus dem Zeitraum 1850 bis 1950 untersucht.

Die Ergebnisse, die dabei zutage befördert werden, verraten nicht nur, wie sich Angebot und Nachfrage von Arbeit in bestimmten Sektoren entwickelt haben. Sie erzählen eine Geschichte der Professionalisierung, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt, so Professor Kleinert: „Am Anfang der industriellen Revolution wurden oft nur zwei Hände gesucht. Wenn ich aber heute eine Stellenausschreibung sehe, ist die voll mit spezifischen Anforderungen. Uns hat interessiert, wie sich das eigentlich entwickelt hat.“

Wer kann was?

Bei der Sichtung arbeitet das Forschungsteam mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, sonst wäre diese Menge an Seiten wohl kaum zu bearbeiten. Zwar ist der Analyseprozess noch im vollen Gange, doch ein erster Blick über den hundertjährigen Zeitraum verrät so einiges über die Entwicklung der Anforderungsprofile.

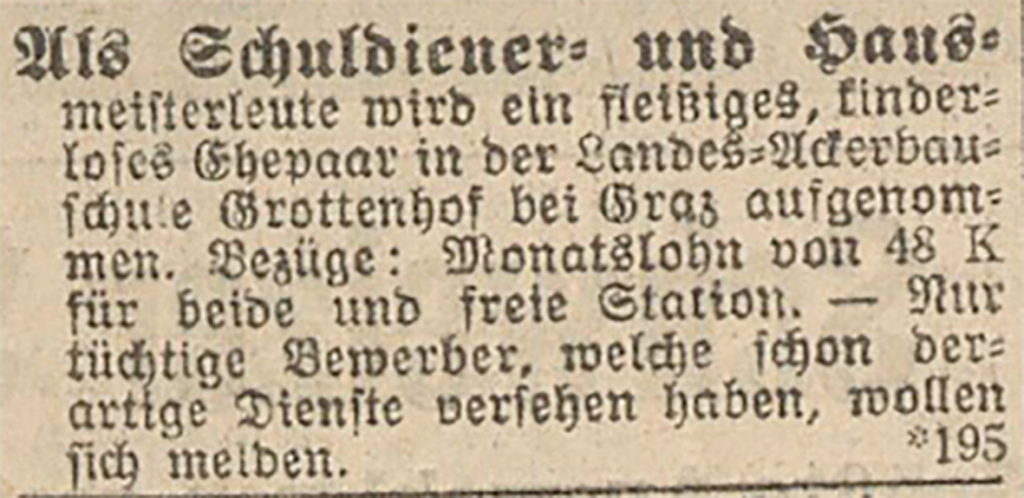

Quelle: Anno, ÖNB

Die Ausbildung war nicht immer unbedingt der ausschlaggebende Faktor, erklärt Mölzer: „Es ging oft genug nicht um Qualifikationen, sondern am häufigsten um ‚brave‘ sowie ‚nette‘ Mädchen oder ‚starke‘ Männer.“ Das gilt aber nur für den Anfang des Untersuchungszeitraums, denn mit fortschreitender Industrialisierung entstehen immer spezifischere Berufe. Das wirkt sich auf die Anforderungen aus.

Frauen am Arbeitsmarkt

Diese Entwicklung hin zur Professionalisierung lässt sich an den Berufsbildern für Frauen gut nachvollziehen. Ursprünglich hauptsächlich im Haushalt verortet, werden im Laufe der untersuchten Jahrzehnte etwa immer mehr Maschinennäherinnen gesucht.

Aber auch Krisen bestimmen den Arbeitsmarkt und verändern so die Rollenbilder: In der Zeit des Ersten Weltkriegs wird die Stelle einer Buchhalterin ausgeschrieben, während des Zweiten Weltkriegs sind Elektrikerinnen gefragt.

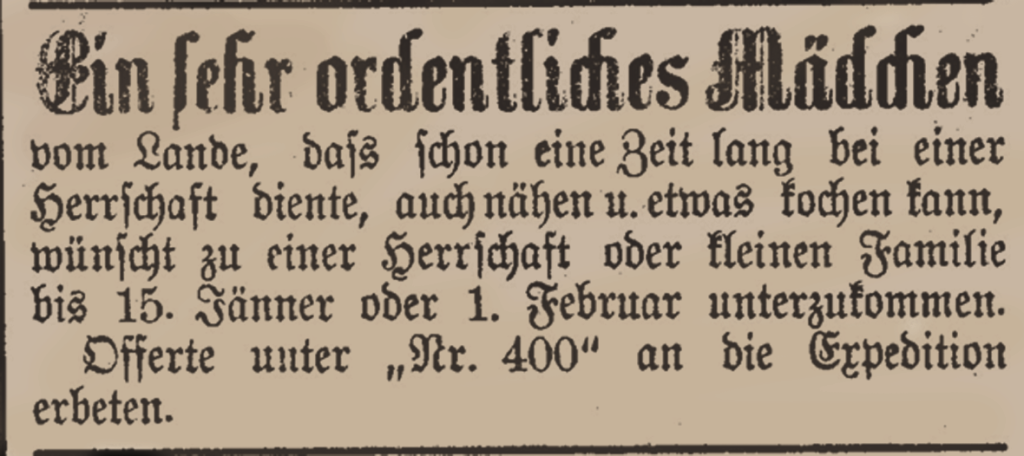

Quelle: Anno, ÖNB

Anhand der Daten lassen sich nicht nur zeitliche Entwicklungen, sondern auch Unterschiede bei der Bezahlung erkennen. Unter dem Aspekt des Gender Pay Gaps hat Wiltrud Mölzer Berufe von Männern und Frauen verglichen, die einen ähnlichen Tätigkeitsbereich umfassen. Ein Beispiel sind Annoncen für die Stelle als Mädchen für Alles und als Diener, beide Berufe waren mit Arbeit im Haushalt verbunden.

Durch den Umstand, dass in den Ausschreibungen immer wieder die Entlohnung angegeben wurde, lässt sich eine klare Ungleichheit in der Entlohnung erkennen, erklärt Mölzer: „Ein Mädchen für Alles hat im Vergleich zum Diener rund vier Mal weniger verdient.“ Das entspricht der allgemeinen Tendenz, so zeigen die bisherigen Daten, dass die drei am häufigsten gesuchten Berufe für Frauen deutlich geringer entlohnt wurden als die top drei Jobs bei Männern.

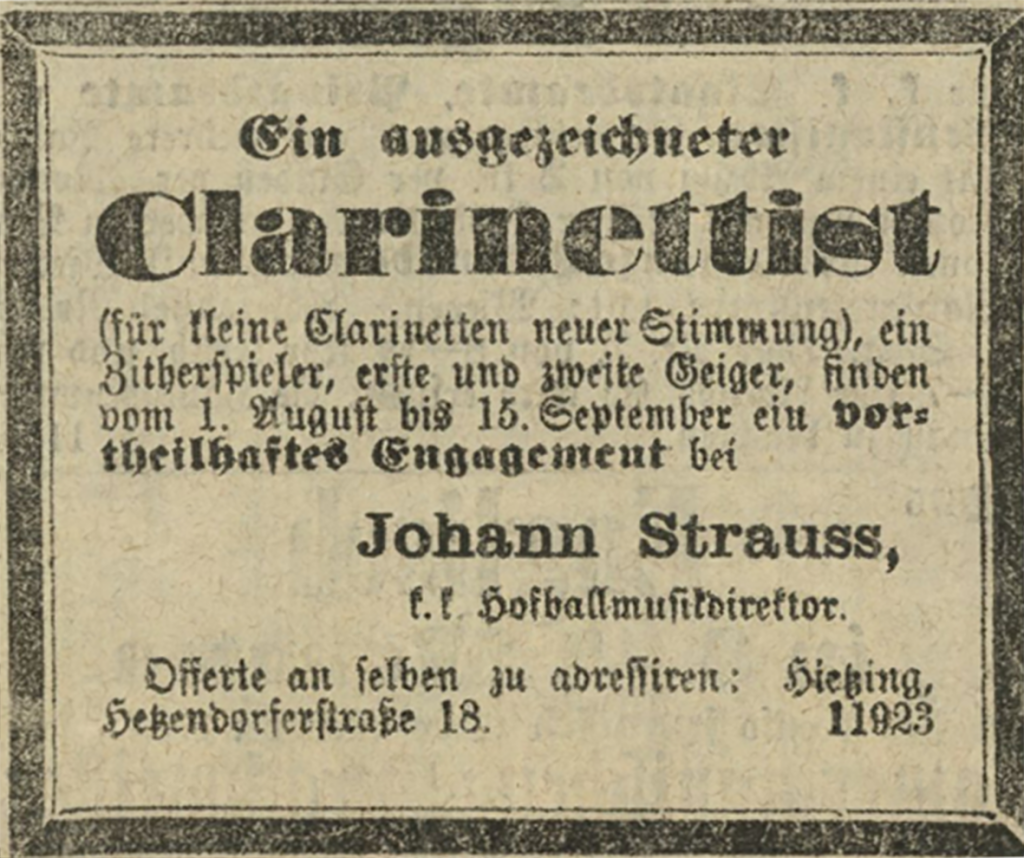

Quelle: Anno, ÖNB

Staat als Vermittler

Hinter dem Forschungsprojekt steht nicht nur die Frage, wie Jobs vermittelt wurden – sondern auch die Diskussion, wie Jobs überhaupt vermittelt werden sollten. Eine Zeit lang waren in gewissen Sektoren private Vermittler prominent, an die man sich wenden konnte.

Das Resultat war ernüchternd, so Kleinert: „Man vertraute anfangs dem freien Markt, um dann zu merken, dass das nicht funktioniert. Bei den privaten Agenturen kam es oft zu kriminellen Handlungen oder sogar zu Prostitution. Als solche Vermittler in Frankreich verboten wurden, haben das die österreichischen Gewerkschaften sehr begrüßt und auch hierzulande eingefordert.“

Die Lösung wurde in einem unabhängigen Dritten gefunden, einer staatlichen Stelle – der Grundstein für das Arbeitsmarktservice (AMS) war gelegt. Diese Einigung war auch im Sinne der Arbeitgeber:innen, waren doch gerade Arbeitsverhältnisse, die eher spontan und ohne grundsätzlichen Abgleich von Job und Arbeitnehmer:innen zustandekamen, von starker Kurzlebigkeit geprägt.

Quelle: Anno, ÖNB

Standards und Institutionen

Die Entwicklung, die das Projekt nachvollzieht, setzt sich auch heute noch fort. Stellen und die daran geknüpften Anforderungen werden weiterhin immer komplexer und spezifischer.

Doch darf, so Kleinert, nicht der Schluss gezogen werden, dass daher allgemeine Regeln für den Arbeitsmarkt, wie sie etwa durch die Sozialpartnerschaft festgelegt werden, überflüssig wären: „Flexibilität und die Individualität bedeuten nicht, dass wir keine Mindeststandards und Institutionen mehr brauchen. In den USA, wo es keine Einrichtungen gibt, die für Ausgleich sorgen, sind wir nicht besser dran.“

KI in der Analyse

Will man eine künstliche Intelligenz dazu trainieren, in Millionen von Zeitungsseiten nur spezifische Elemente zu erkennen, ist es ein langer Weg, erklären die am Projekt beteiligten Wissenschafter:innen Klara Venglarova und Raven Adam. Zuerst müssen alle gescannten Seiten die aus dem Archiv der österreichischen Nationalbibliothek stammen, maschinenlesbar gemacht werden. Jede Zeile und jede Box zu erkennen ist ein für Computer besonders ressourcenintensiver Schritt, teilweise braucht es bis zu 20 Minuten pro Seite. Im nächsten Schritt untersucht eine eigens trainierte Künstliche Intelligenz die nun lesbaren Seiten auf Jobannoncen, die sich gerade über die vielen Jahrzehnte hinweg formal wie auch inhaltlich stark unterscheiden. Um das Modell so präzise wie möglich werden zu lassen, analysiert das Forschungsteam selbst einen zufällig ausgewählten Datensatz. Diese Seiten mit etwa 10.000 händisch markierten Annoncen bieten einen „goldenen Standard“, von dem ausgehend die Künstliche Intelligenz weiterlernen soll. Dadurch wird klar, mit was für einer Präzision die maschinellen Prozesse ablaufen – ein wesentlicher Faktor, um repräsentative Schlüsse zu ziehen.