Es sollte ein „Frühwarnsystem“ sein, was Leonhard Plank und seine Kolleg:innen da erforscht haben. Die Wirtschaftswissenschafter:innen haben eine mögliche Gefährdung für das Gemeinwohl durch transnationale Investoren untersucht – und wie man eine solche schon vorab stoppen könnte.

Krankenhäuser, Altenwohnheime und Kindergärten – sie alle sind Teil der kritischen sozialen Infrastruktur, tagtäglich gebraucht, ständig genutzt. Was aber wenn sie nicht funktioniert oder vielleicht gar nicht existiert? Leonhard Plank und Kolleg:innen vom Forschungsbereich für Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik der Technischen Universität Wien sowie der Wirtschaftsuniversität Wien haben die kritische soziale Infrastruktur in einer vergleichenden Studie unter die Lupe genommen. Sie gingen den Fragen nach: Wie kann solch eine Infrastruktur effizient gestaltet werden, um ein gutes Leben für möglichst viele zu realisieren? Und wo gibt es Gefahren und Stellschrauben, die wir im Blick behalten sollten?

Kritische Soziale Infrastruktur

„Es gibt in unserer Wirtschaft offensichtlich bestimmte Bereiche, die für unser Überleben elementar und wichtiger sind als alles andere,“ erklärt Leonhard Plank – die kritische Infrastruktur. Als Gesellschaft müsse man sich fragen, was nicht ausfallen oder beeinträchtigt werden dürfe damit unsere Wirtschaft und ihre Abläufe im Alltag funktionieren. Der Begriff der kritischen Infrastruktur hat bisher insbesondere technische Infrastruktur umfasst, aber kaum soziale. Neben einer Versorgung mit Energie und Wasser, brauchen wir aber auch Wohnraum und eine gute Gesundheitsversorgung.

„Es gibt in unserer Wirtschaft offensichtlich bestimmte Bereiche, die für unser Überleben elementar und wichtiger sind als alles andere.“

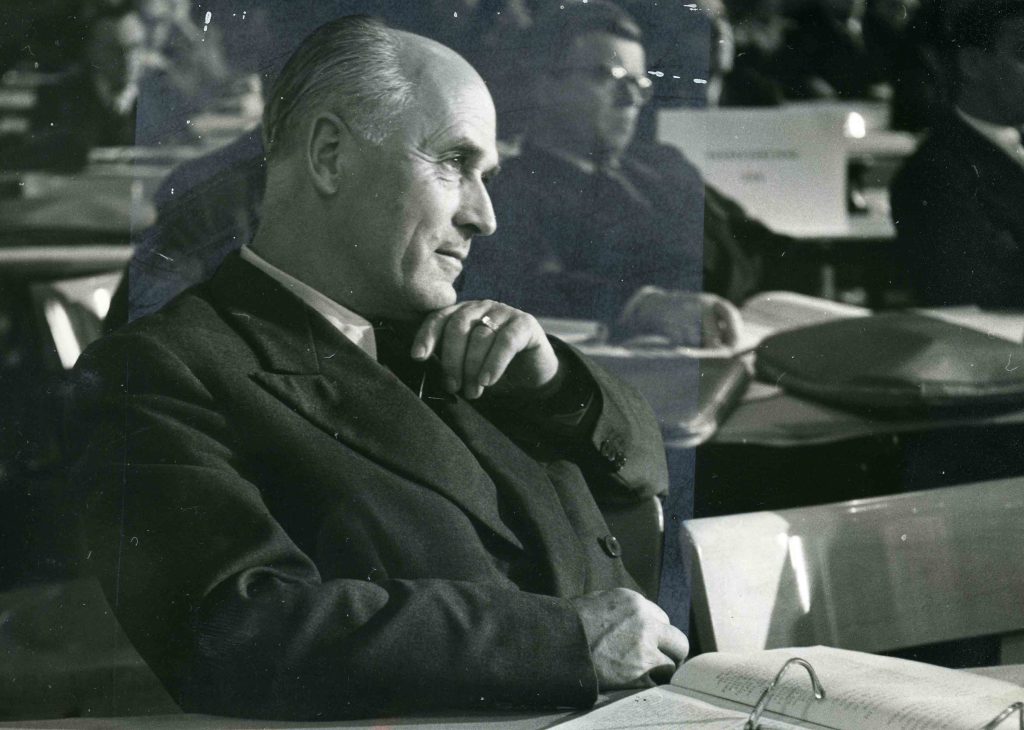

Leonhard Plank

„Wir können mit dem Begriff kritische soziale Infrastruktur auch darauf hinweisen, dass Kindergärten oder eben auch die Altenpflege für das Bestreiten des Alltags zentral sind, damit unsere Gesellschaften funktionieren.“ Und ist sie in öffentlicher Hand, so ist sie im besten Fall möglichst am Gemeinwohl orientiert.

Da gibt es allerdings ein Problem…

Privatisierung am Vormarsch

In den letzten Jahrzehnten wurde der Bereich der öffentlichen Infrastruktur in ganz Europa zunehmend für gewinnorientierte private Investoren geöffnet. Diese sind am Vormarsch, wenn es um den Bau oder das Betreiben von Pflegeheimen, Facharztpraxen, medizinischen Versorgungszentren, sozialen Wohnbau oder Studierenden-Heimen geht – in allen Bereichen wird mehr oder weniger privatisiert und outgesourct. Privatisiert und ausgelagert wird zunehmend an Finanzinvestor:innen oder auch gemeinnützige Private, wie Hilfsorganisationen. Erstere, gewinnorientierte Privatinvestor:innen, haben weniger Interesse am Gemeinwohl, aber umso mehr an den eigenen Renditen.

Hinzu kommt: Investitionen der öffentlichen Hand sind in den Bereichen Pflege, Gesundheit und Wohnen EU-weit gesehen rückläufig. Es wird also weniger investiert. In Österreich gäbe es bei den Investitionen immerhin „einen stetigen Anstieg“, heißt es in Planks Studie. Der Investitionsanstieg hält zwar nicht mit dem steigenden Bedarf Schritt, ist aber relativ gesehen noch besser als das massive Zurückfahren der Investitionen in Italien oder England.

Pflege im Vergleich

Insgesamt gilt: „Die Pflege ist ein wachsender Wirtschaftsbereich, der für gewinnorientierte private Investoren relativ risikolos ist,“ sagt Plank. „weil die öffentliche Hand einen wesentlichen Anteil daran trägt, dass das System funktioniert und finanziert ist“. Europaweit betreiben private Finanzinvestoren mittlerweile bereits 455.000 Betten für die Pflege nach streng ökonomischen Kriterien.

Planks Team hat die Entwicklung im Ländervergleich untersucht: In England wurde in den 1990er Jahren die gesetzliche Basis geschaffen, dass private Anbieter:innen sich in Pflegeinfrastruktur einkaufen können. Mit der Folge, dass dort heute kaum mehr Betten im Pflegesektor von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden, während es in den 1970er Jahren noch drei Viertel waren.

Organisierte Ineffizienz

Mit deutlichen Nachteilen: Es wird dort nicht nur bei Personalkosten und der Entlohnung der Beschäftigten gespart. Dies allein wirkt sich schon unmittelbar auf die Qualität der Betreuung der Menschen mit Pflegebedarf aus. Gewinne werden auch über „überhöhte konzerninterne Kredit- oder Mietzahlungen“ gemacht, heißt es in der TU-Studie: Es komme darüber hinaus zu einer „stärkeren Orientierung auf das „sogenannte Premiumsegment“, also eine Zwei-Klassen-Pflege. Investitionen in die Pflege würden sich in England „hauptsächlich am Wohlstandsniveau von Regionen und nicht am gesellschaftlichen Bedarf“ orientieren. Sind Regionen ärmer, beziehungsweise von weniger wohlhabenden Bürger:innen bewohnt, so hätten sie das Nachsehen.

In Summe ist ein solches System aber vor allem ineffizient: Zuviel öffentliches Geld fließt in einen Bereich, der zu wenig, zu schlechte Leistung erbringt – weil Investor:innen mitverdienen.

Der österreichische Weg

Österreichische Besonderheiten wie der Förderalismus dürften die Investitionen in der Vergangenheit zwar gebremst haben. Aber: Stellte die öffentliche Hand vor 40 Jahren noch etwa drei Viertel der Betten im Pflegesektor Österreichs, ist dieser Anteil bis heute auf die Hälfte geschrumpft. Noch immer eine vergleichsweise geringe Präsenz privater Investor:innen, verglichen mit England. Diese Situation bedeute aber auch, „dass hier neue Anlagefelder erschlossen werden können“, erklärt Plank. Droht Österreich nun eine Entwicklung nach englischem Vorbild?

„All das muss nicht eintreten. Mir ist aber wichtig, dass man überhaupt darüber nachdenkt, was bestimmte Geschäftsmodelle mit sich bringen,“ sagt Leonhard Plank. Man müsse diskutieren „welche wirtschaftlichen Prinzipien wir in manchen Bereichen explizit nicht haben wollen.“

Gemeinnützigkeit stärken

Der Nutzen für die Öffentlichkeit ist den Gewinnen privater Investor:innen eindeutig vorzuziehen. In der Sprache des Ökonomen: „Es gibt keinen Platz für diese Art der Shareholder-orientierter Gewinnextraktion“. Ziel muss es also sein, die Gemeinnützigkeit in der kritischen sozialen Infrastruktur zu stärken. Dafür könne man versuchen „bestimmte Akteure aus dem Bereich fernzuhalten oder wenn sie da sind, einzugrenzen oder zurückzudrängen.“ Vorgaben zur Gemeinnützigkeit könne man gesetzlich relativ leicht verankern, so Plank.

„Ich bin zuversichtlich, dass die Fehler der Vergangenheit nicht in der gleichen Form wieder gemacht werden“

Leonhard Plank

Eine andere Möglichkeit wäre eine verstärkte Investitionskontrolle. Man müsse die Frage stellen: Was haben Investor:innen mit einer Investition konkret vor? „Im schlimmsten Fall könnte man eine Beteiligung von solch gewinn-orientierten Investoren auch untersagen“, findet Plank.

Der wünscht sich in Summe einen positiven Bruch mit der Politik der letzten Jahrzehnte: Dass die öffentliche Hand nicht nur reguliert und finanziert, „sondern selbst vermehrt wieder bereitstellt.“ Bereitstellen könnte man etwa Immobilien. Diese waren in der Expansion der Finanzinvestor:innen in England ein ganz zentraler Hebel.

Zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, „dass in der Gesellschaft ungemein wichtige Arbeit geleistet, aber zu wenig gewürdigt“ werde. „Da hat sich einiges verschoben,“ ist sich der Ökonom sicher. „Ich bin zuversichtlich, dass die Fehler der Vergangenheit nicht in der gleichen Form wieder gemacht werden“, sagt Leonhard Plank. Denn er lasse sich von einer „Politik der Hoffnung“ leiten.