Familie und Beruf zu vereinbaren bleibt für viele Mütter ein Kraftakt. Passende Kinderbetreuungsplätze fehlen, zu Hause müssen sie den Großteil der Care-Arbeit übernehmen, im Job mangelt es oft an Entgegenkommen und Unterstützung. Was braucht es um Frauen stärker zu entlasten?

Für Mütter ist es nach wie vor schwierig, beruflich am Ball zu bleiben. Es fehlt ein flächendeckendes Betreuungsangebot, das Vollzeitarbeit zulässt, besonders am Land. Zu Hause helfen Männer oft nur mit, statt die Hälfte der Care-Arbeit zu übernehmen. Papamonat und Väterkarenz werden nur zögerlich angenommen. Im Betrieb landen Frauen nach der Babypause oft auf dem Abstellgleis. Die Folgen zeigen sich in niedrigen Einkommen und noch niedrigeren Pensionen.

Kinderbetreuung fehlt

Verena (30) arbeitet in der mobilen Pflege: sie fährt in ländliche Gemeinden in Oberösterreich und versorgt ältere Menschen zu Hause. Ihr Mann arbeitet für eine Versicherung und sie haben zwei Kinder mit drei und fünf. Verena möchte ihre Teilzeitstelle von derzeit 25 Stunden auf 35 Stunden aufstocken, um ihr Einkommen zu verbessern. Doch in ihrer Gemeinde ist nur rund ein Viertel der Kindergartenplätze für eine Vollzeitstelle geeignet und momentan sind keine Plätze frei.

Für Verena heißt das: Sie bleibt bei 25 Stunden. „Ich könnte mehr Stunden übernehmen, auch mein Arbeitgeber drängt mich dazu. Aber die zusätzliche Betreuung ist organisatorisch nicht möglich“, berichtet sie.

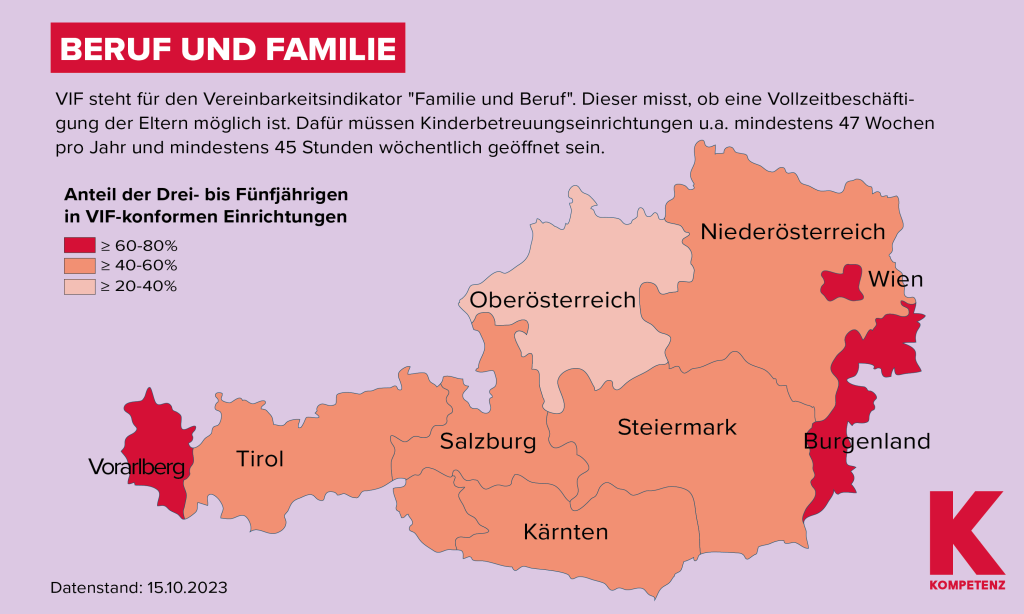

Oberösterreich ist beim Vollzeit-tauglichen Betreuungsangebot Schlusslicht. Nur knapp mehr als ein Viertel der 3- bis 6-Jährigen haben einen Platz, der Vollzeitarbeit beider Eltern ermöglicht – der Österreichschnitt liegt bei 46,8 Prozent. Noch schlimmer ist die Situation bei den Unter-3-Jährigen. In vielen Einrichtungen gibt es keine Nachmittagsgruppen oder sie sind in den Ferienzeiten geschlossen.

Mehrarbeit ermöglichen statt Teilzeit zu verurteilen!

„Die gesellschaftliche Debatte über Arbeitszeitverkürzung wurde vergangenen Sommer auf dem Rücken der Beschäftigten geführt. Teilzeitkräfte pauschal als volkswirtschaftliches Problem darzustellen, ist nämlich weder sachlich noch gerecht. Wer Teilzeit arbeitet, tut das meist nicht aus ‚Lifestyle-Gründen‘, sondern weil es oft nicht anders möglich ist. Etwa wegen fehlender Kinderbetreuung oder weil Pflegearbeit in der Familie geleistet wird.

Viele Teilzeit-Beschäftigte würden gerne mehr arbeiten, bekommen aber nicht mehr Stunden im Arbeitsvertrag angeboten. Gleichzeitig werden sie oft wochen- und monatelang für Überstunden herangezogen, wenn es dem Arbeitgeber gerade passt. Diese einseitige Flexibilität verhindert Planbarkeit für Beschäftigte. Unsere Forderung: Sie sollen das Recht haben, ihre Stundenanzahl auf das Maß aufzustocken, das sie regelmäßig leisten.“

Barbara Teiber

Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

Österreich ist ein reiches Land, aber bei der Kinderbetreuung wird geknausert. Gerade einmal 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung investiert der Staat in Krippen und Kindergärten. Seit Jahren schon setzt sich die Gewerkschaft GPA für den Ausbau von Kinderbildungseinrichtungen ein.

Sandra Steiner, Bundesfrauenvorsitzende und stv. Vorsitzende in der Gewerkschaft GPA sowie Betriebsratsvorsitzende im internationalen IT-Konzern ATOS/Eviden Austria GmbH, fordert: „Ein verpflichtendes zweites kostenloses Kindergartenjahr und ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen müssen dringend umgesetzt werden.“

Es gibt so viele Arten von und noch mehr Gründe für Teilzeit. Das mediale Anprangern ist einseitig, aber vor allem falsch, weil es nicht das Problem ist, sondern von den wahren Gründen ablenkt. Z.B. sollten Teilzeit-Beschäftigte nicht schlechter gestellt werden dürfen – auch nicht bei den Mehrarbeitszuschlägen“, erklärt Steiner. „Für Familien und Alleinerzieher:innen ist der eigentliche Knackpunkt die fehlende flächendeckende und leistbare Kinderbetreuung sowie ein Rechtsanspruch darauf. Nur so ist Vollzeitarbeit überhaupt möglich!“ Sie verweist auf Zahlen der Arbeiterkammer: 40 Prozent der Unter-6-Jährigen haben keinen Kindergartenplatz, der Vollzeitarbeit zulässt.

Rush Hour des Lebens

„Die Lebensphase, in der Menschen zwischen Ausbildung oder Karrierebeginn stehen und zugleich den Wunsch nach Kindern, Familie und einem eigenen Zuhause entwickeln, ist die ‘Rush Hour des Lebens’. Wenn Kinder dazukommen, stoßen besonders Frauen gleich auf mehreren Ebenen auf Hürden. Es fehlen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, die mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind. Und auch bei der Rollen- und Aufgabenverteilung zu Hause stecken wir noch immer in traditionellen Mustern. Über die Hälfte der Frauen arbeitet Teilzeit, 80 Prozent davon würden gern mehr arbeiten. Mehr Vollzeit bedeutet nicht nur finanzielle Sicherheit und eine bessere Pension, sondern stärkt auch die gesellschaftliche Position der Frauen.“

Sandra Steiner

Frauenvorsitzende der GPA

Kritik übt Steiner auch an den Arbeitgebern: „Viele schieben die Verantwortung, die sie haben, von sich. Aber sie könnten die Rahmenbedingungen mitgestalten! Früher gab es Betriebskindergärten, heute wird das lieber an die öffentliche Hand weitergereicht.“ Auch Verbesserungen bei der selbstbestimmten Arbeitszeitgestaltung – Stichwort: Gleitzeit und andere flexible Zeitmodelle – würden Frauen viel bringen. Steiners Fazit: „Viele Frauen wollen mehr verdienen und würden auch mehr Stunden bis zur Vollzeit arbeiten, wenn die Arbeitgeber ihren Teil dazu beitragen. Als Gewerkschafterinnen setzen wir uns in den KV-Verhandlungen genau in solchen Punkten für Verbesserungen des Rahmenrechts ein.“

Wann kommt Halbe-Halbe?

Katrin (34) ist Elementarpädagogin, ihr Mann Felix arbeitet als IT-Consultant. Sie haben zwei Kinder, sechs und acht Jahre alt. Nach außen wirkt alles gut organisiert: Katrin arbeitet halbtags, Felix arbeitet Vollzeit, oft im Außendienst. Hinter den Kulissen jongliert Katrin allerdings mit einer endlosen To-do-Liste. Nicht nur die Arbeit im Haushalt und die Einkäufe übernimmt vorwiegend Katrin. Sie holt die Kinder von der Schule ab, denkt an Jausenboxen, Zahnarzttermine und Geburtstagsgeschenke. Sie bringt die beiden zum Fußball und organisiert die Sommerbetreuung. Wenn ein Kind Fieber hat, bleibt sie zu Hause. Felix bringt die Kinder morgens meist zur Schule. Sonst „hilft er mit“, wenn Katrin ihn konkret bittet. Väterkarenz oder Elternteilzeit werden in seiner Firma nicht gern gesehen, daher blieb er immer beim Vollzeitjob, um sich seine Aufstiegschancen nicht zu verderben. „Es ist nicht nur die Menge an Arbeit, die zu Hause anfällt“, sagt Katrin, „Ich bin das Betriebssystem unserer Familie, ich muss für alle mitdenken.“

Zusätzlich zu ihrem Job übernehmen Frauen auch den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit bei der Kinderbetreuung und im Haushalt. Frauen leisten 40 Prozent der bezahlten und 63 Prozent der unbezahlten Arbeit in Österreich. Auch der sogenannte ‚Mental Load‘ – das ständige Mitdenken für alle – ist Teil dieser unbezahlten Arbeit. Alles das schlägt auch sich gesundheitlich nieder. Während sich Väter stärker auf den Job konzentrieren und ihre Karriere voranbringen, bedienen Mütter mehrere Rollen gleichzeitig.

Wenn beide Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren, können beide ihren Anteil an der Care-Arbeit übernehmen. „Als Gewerkschaft plädieren wir schon lange für solche Modelle und fordern eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Auch in KV-Verhandlungen kämpfen wir für fortschrittlichere Arbeitszeitmodelle“, berichtet Sandra Steiner. Dazu gehören z.B. lebensphasenorientierte Arbeitszeit-Modelle (etwa in Form von Sabbaticals), bessere Elternteilzeitmodelle oder Gleitzeit.

Wiedereinstieg geschafft

Alina (35) war Filialleiterin in einer großen Parfümeriekette. Sie führte ein Team von neun Personen, arbeitete Vollzeit, war engagiert und liebte ihren Job. Dann kam die Geburt ihrer Zwillinge. Nach einem Jahr Karenz wollte sie in Teilzeit zurückkehren.Teilzeit bei einer Führungskraft wurde im Unternehmen allerdings als „keine passende Lösung“ gesehen. Stattdessen bot man ihr eine Verkäuferinnenstelle an. Doch Alina wollte nicht klein beigeben. Sie nahm die Teilzeitstelle an, meldete die Zwillinge aber in einer Krabbelstube mit ganztägigen Öffnungszeiten an. Mit ihrem Mann vereinbarte sie, dass er ab dem zweiten Geburtstag der Kinder seine Arbeitszeit reduzieren würde. Sein geringeres Gehalt würde durch Alinas Bezüge als Filialleiterin in Vollzeit knapp ausgeglichen. „Er muss eben auch ein kleines Opfer bringen“, findet Alina, „langfristig verdiene ich als Führungskraft deutlich besser.“ Nach zähen Gesprächen stimmte schließlich auch ihr Arbeitgeber zu.

Kollektivverträge schaffen bessere Arbeitsbedingungen

„Als Gewerkschaft setzen wir uns in den KV-Verhandlungen nicht nur für eine faire Bezahlung ein, sondern auch für bessere Rahmenbedingungen. Ein zentrales Anliegen ist dabei die Arbeitszeitverkürzung, denn für viele Beschäftigte ist Zeit gleichwertig wie zusätzliches Geld. Ein weiteres wichtiges Thema ist auch Teilzeit: Unser Ziel ist es, in allen Kollektivverträgen das Recht auf Arbeitszeiterhöhung (Aufstockung) bei regelmäßiger Mehrarbeit abzusichern.“

„Ein großer Erfolg war die Reduktion der Wochenarbeitszeit in der ‚Sozialwirtschaft Österreich‘ (SWÖ) im Jahr 2022 von 38 auf 37 Stunden. Auch in anderen Branchen konnten wir Fortschritte erzielen: So haben wir z. B. in der SWÖ, bei der Caritas, beim Roten Kreuz und in der Forschung Austria durchgesetzt, dass ein Elternteil am ersten Schultag des Kindes in der Volksschule frei hat. In der Forschung Austria und in der SWÖ gilt diese Regelung auch beim Übertritt in eine weiterführende Schule. Im EVU-KV und im Mineralöl-KV konnten wir erreichen, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen Anspruch auf eine zusätzliche Woche Pflegefreistellung erhalten.“

EVA Scherz

Kollektivvertrags-Verhandlerin in der Gewerkschaft GPA

„Anstatt sie im Betrieb zu unterstützen, werden Frauen mit Kindern oft aufs Abstellgleis geschoben“, kritisiert Frauenvorsitzende Steiner, „In Alinas Fall wäre z.B. auch Jobsharing für Führungskräfte eine gute Lösung gewesen.“ Wer seine Arbeitszeit reduzieren muss, hat schlechtere Aufstiegschancen und starke finanzielle Einbußen. Das wirkt sich auch auf die Pension aus. Nicht nur der Gender Pay Gap beträgt über 18 Prozent – Frauen bekommen fast vierzig Prozent weniger Pension als Männer.

Väterkarenz als Normalität

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Dauer der Kinderauszeit beträgt bei Frauen rund zwei Jahre, bei Männern zwei Monate. Nur 16 Prozent aller Väter nutzen die Väterkarenz. „Es ist höchste Zeit, dass die Väterkarenz gesellschaftlich, aber vor allem auch im Betrieb, akzeptiert und die damit verbundene Kompetenzerweiterung gefördert wird. Wir haben eine gute Regelung, wir müssen dafür sorgen, dass sie besser umgesetzt wird“, erklärt Sandra Steiner. Frauen werden auf allen Ebenen zu wenig unterstützt, so die Frauenvorsitzende weiter: „Von der öffentlichen Hand, die zu wenig in Betreuungsplätze investiert. Von ihren Partnern, die sich nur zögerlich an der Care-Arbeit beteiligen. Und von Arbeitgebern, die Flexibilität verlangen, aber weder familienfreundliche Arbeitsplätze schaffen noch faire Gehälter zahlen. Für uns Gewerkschafterinnen bleibt daher einiges zu tun.“

Fünf Fakten zur Karenz

- Dauer der Karenz: Grundsätzlich bis zum 22. Lebensmonat, für Alleinerziehende bis zum 24. Monat. Beide Elternteile können sich die Karenz teilen.

- Kündigungsschutz: Während der Karenz gilt besonderer Schutz bis vier Wochen nach Ende. Danach besteht unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Elternteilzeit.

- Arbeiten in der Karenz: Geringfügige Beschäftigung ist erlaubt – beim eigenen oder bei einem anderen Arbeitgeber.

- Papamonat: Ein Monat Freistellung für Väter, Adoptiv- oder Pflegeväter sowie gleichgeschlechtliche Partner. Dafür gibt es den Familienzeitbonus (aktuell ca. 54,87 Euro pro Tag).

- Rechtsanspruch: Auf Karenz und Papamonat besteht ein einseitiger Rechtsanspruch – der Arbeitgeber kann nicht ablehnen.

Du hast eine Frage dazu?

Dann wende dich an unsere Rechtsberatung unter 050301.

Mehr Infos findest du auch hier.