Schlagwort: Millionärssteuer

Gerechte Verteilung erwünscht

Millionenerbin und „taxmenow“-Sprecherin Marlene Engelhorn tritt dafür ein, dass Hochvermögende mehr Steuern bezahlen. Um das Thema Verteilungsgerechtigkeit in die öffentliche Debatte zu bringen, gründet sie im März einen Bürger:innenrat, der 25 Millionen Euro aus ihrem Erbe an die Allgemeinheit rückverteilen soll.

Weiterlesen

Warum die Teuerungskrise Frauen besonders trifft und was dagegen zu tun ist

„Ich habe Angst, dass ich mir mein Leben nicht mehr leisten kann“ – Diese Aussage sitzt tief und beschreibt ein Gefühl, das viele Menschen in Österreich seit 2022 verstärkt haben. Die hohe Inflation ist allgegenwärtig, und wird uns auch 2023 weiterhin begleiten, wie WirtschaftsforscherInnen mit einer Inflationsrate von 6,5 Prozent prognostizieren.

Weiterlesen

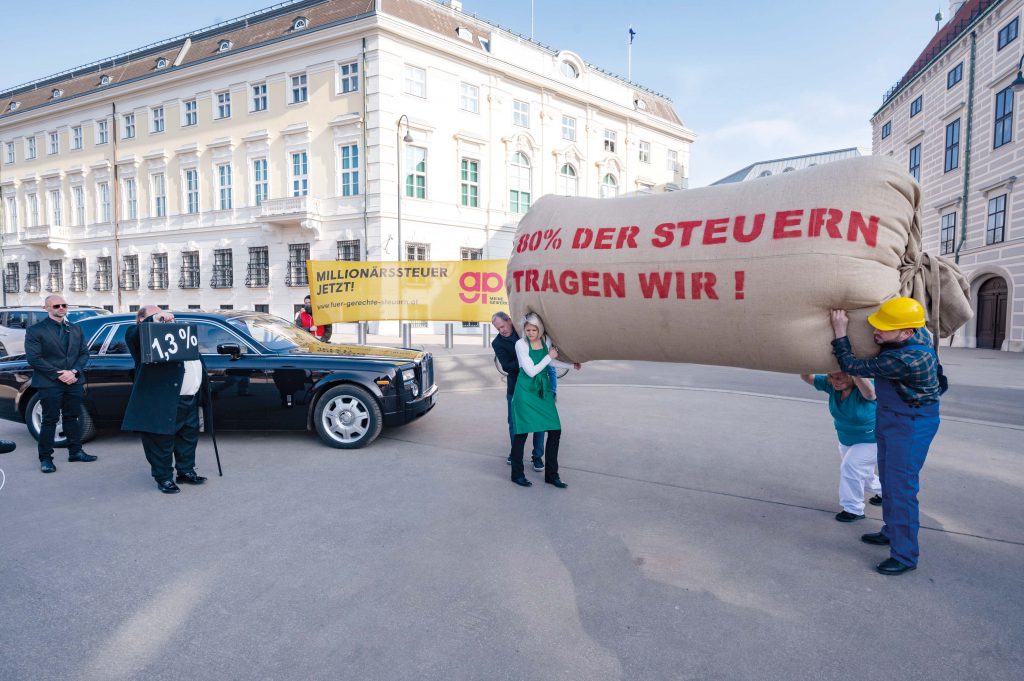

Warum wir eine Millionärssteuer brauchen!

auf Steuern auf Arbeit und Konsum.

„Besteuert uns endlich!“, lautet die Forderung einer Initiative von Millionärinnen und Millionären, der unter anderem die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn angehört. Inzwischen wird die Liste der UnterstützerInnen der Initiative

taxmenow.eu immer länger. Aber offenbar ist der Einfluss jener Vermögenden, die Widerstand gegen eine Steuer leisten, noch groß genug, um sie zu verhindern. Die Mehrheit der ÖsterreicherInnen und Österreicher sieht dagegen längst die

Notwendigkeit einer Vermögenssteuer.

Teuerungsschock: Zeit, die Verteilungsfrage zu stellen

Diskussion: Warum durch die Teuerung politische Auseinandersetzungen intensiver werden und wie unsere Gesellschaft dennoch besser werden kann.

Weiterlesen

Faktencheck: Mythen über die Millionärssteuer

Wir haben die häufigsten in den Medien und in Alltagsdiskussionen vorgebrachten Mythen zur Millionärssteuer genauer unter die Lupe genommen und entkräftet.

Weiterlesen

Zeit für eine Diskussion über Millionärssteuern!

Im Corona-Jahr 2020 wurden die reichsten ÖsterreicherInnen nochmal deutlich reicher. In einem solchen Umfeld ist eine Debatte über eine Millionärssteuer längst überfällig, fordert AK-Ökonom Dominik Bernhofer.

Weiterlesen

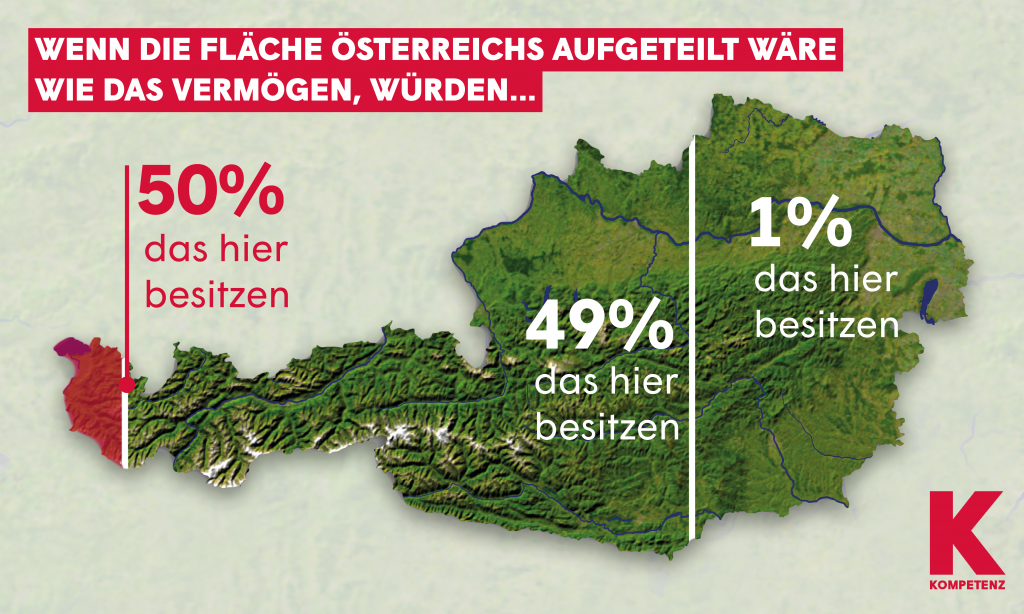

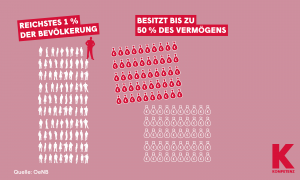

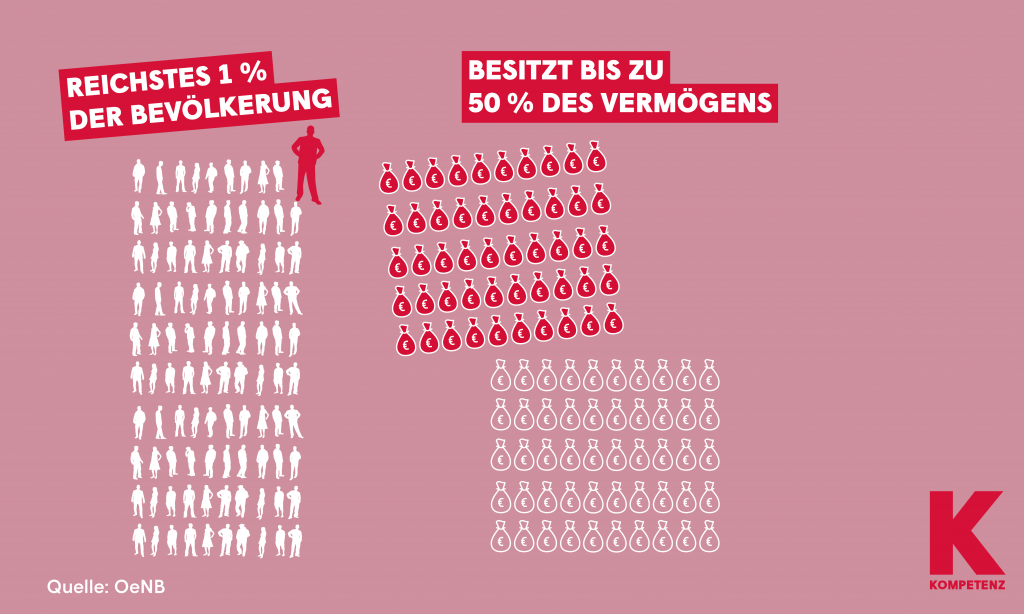

Österreichs Superreiche besitzen bis zu 50 Prozent des Vermögens

Eine neue Publikation der Österreichischen Nationalbank zeigt, dass die Vermögenskonzentration noch deutlich höher ist als bisher angenommen.

Weiterlesen

Millionenerbin setzt sich für Vermögenssteuern ein

Marlene Engelhorn muss nicht arbeiten, um ihren Alltag zu finanzieren, und dennoch arbeitet sie derzeit viel: sie setzt sich gemeinsam mit anderen Vermögenden dafür ein, dass große Erbschaften und Vermögen besteuert werden. Im Interview mit der KOMPETENZ erklärt sie warum: es gehe um Verteilungsgerechtigkeit.

Weiterlesen

OECD spricht sich für (höhere) Erbschaftssteuern aus

Eine neue Studie der OECD kommt zum Ergebnis, dass Erbschafts- und Schenkungssteuern eine stärkere Rolle beim Abbau von sozialen Ungleichheiten zukommen könnte, und diese – gerade vor dem Hintergrund der enormen staatlichen Ausgaben zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie – auch zur Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen würden. In Österreich ist die Erbschafts- und Schenkungssteuer 2008 ausgelaufen, es besteht daher dringender Handlungsbedarf.

Weiterlesen

„Vermögenden wird in der Politik mehr Gehör geschenkt“

Die Datenlage zur Vermögensverteilung in Österreich ist dürftig. Ökonomin Franziska Disslbacher ging der Sache auf die Spur. Ergebnis: Ein Prozent der Haushalte verfügt über 37 Prozent des Vermögens.

Weiterlesen

Wir brauchen eine Millionärssteuer – Jetzt!

Foto: Daniel Shaked

Vor dem Hintergrund der enormen Kosten der staatlichen Hilfsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise und der Frage wer diese im Endeffekt bezahlen wird, ist die Forderung nach einer Millionärssteuer aktueller denn je. Diese würde zu mehr Steuergerechtigkeit führen und zudem ein erhebliches Steuermehraufkommen bringen, mit dem z.B. Investitionen in den Sozialstaat und zur Bekämpfung der Klimakrise finanziert werden könnten.

Weiterlesen

Argentinien führt Reichensteuer zur Krisenfinanzierung ein

APA Servicebild, Photo by Esteban Collazo / Argentina’s Presidency Press Office

Die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben weltweit die Debatten rund um eine gerechtere Besteuerung von MillionärInnen neu entfacht. In Südamerika haben nun zwei Staaten neue Initiativen in diese Richtung unternommen.

Weiterlesen

Millionäre wollen Steuern zahlen

Foto: Daniel Shaked

„Menschlichkeit ist wichtiger als Geld“ sagen 83 MillionärInnen in einem offenen Brief. Sie fordern eine Reichensteuer, um öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren.

Weiterlesen

Sozialstaat nach der Krise nicht in Frage stellen

Für den AK-Experten Matthias Schnetzer hat die aktuelle Coronakrise die vorhandene soziale Ungleichheit sichtbarer gemacht. Er plädiert im Interview mit der KOMPETENZ dafür, nach der Krise über höhere Gehälter in Pflege- und Sozialberufen sowie im Lebensmittelhandel zu sprechen.

Weiterlesen

„Vier Millionen Menschen bekommen nur ein paar Bröseln“

Barbara Blaha, Gründerin des Think Tanks Momentum Institut, spricht sich im Gespräch mit der KOMPETENZ für Vermögenssteuern aus, die über einem Prozent ab Vermögen von einer Million Euro liegen. Für mehr Verteilungsgerechtigkeit würde aber auch eine Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden sorgen, meint sie.

Weiterlesen

Für gerechte Steuern

Bereits jetzt ist klar: Österreich wird zur Überwindung der Corina-Krise sehr viel Geld bauchen. Eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts IFES hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher für Vermögenssteuern ist.

Weiterlesen

Vermögen besteuern – mehr Gerechtigkeit schaffen

Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich und Mitbegründer der österreichischen Armutskonferenz spricht im Interview mit der KOMPETENZ über den Unterschied zwischen Arm und Reich und darüber, warum die Armen in der Gesellschaft zu wenig gehört werden.

Weiterlesen

Zwei Drittel der Bevölkerung für Millionärssteuer

Foto: Daniel Shaked

Eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts IFES unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern bringt ein eindeutiges Ergebnis pro Vermögenssteuern.

Weiterlesen

"Leistung muss wichtiger sein als die Abstammung von reichen Eltern."

Foto: Daniel Shaked

Der AK-Chefökonom Markus Marterbauer spricht sich im KOMPETENZ-Interview für die Einführung von Erbschafts- und Vermögensbestandssteuern aus. Selbst, wenn man erst Vermögen ab einer Höhe von einer Million Euro besteuert, brächte das bei einem Prozentpunkt an Abgaben bereits rund vier Milliarden Euro pro Jahr.

Weiterlesen